|

“当时总书记就站在这个位置,一面仔细观看我们的修复工作,一面询问文物修复队伍的培养建设情况。”时隔两年,作为三星堆博物馆文物保管部副部长、文物修复高级技术工的郭汉中,仍然清晰地记得当时的场景。总书记对文化传承发展的深度关切,让从事传统文物修复的自己倍受鼓舞。

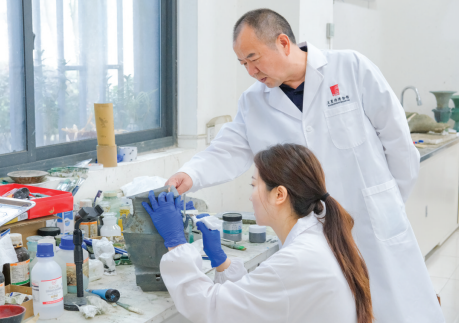

郭汉中(右)指导工作人员为文物着色。德阳传媒记者 洪意 摄 上世纪八十年代,三星堆发现1、2号祭祀坑,出土大量青铜器、玉器等珍贵文物,亟须文物修复相关人才。有挖掘清理经验和陶器修复基础的郭汉中,由此跟随文物修复大师杨晓邬走上了这条道路,与玉石、金片、陶器、青铜相伴四十余载,以精湛技艺唤醒6000余件珍贵文物,让古蜀文明重绽光芒。 文物修复是一门多学科融合、多工种融合的工作。为不断提高自己的修复水平,郭汉中研读了大量专业书籍资料,一有机会就向同行专家请教;同时坚持锤炼自己的实操水平,注重雕塑、冶炼、钣金、雕刻、美术等各方面技能的研究与实践。每一处接口的完美契合,每一个过程的精心构思,都是他长期思考、摸索和积累的成果。 文物修复中的整形、拼接、焊接、着色等修复方法,郭汉中不仅精通熟练,还能改良创新。他采用传统修复工艺与现代科技相结合的方法,创造性地使用塑形补配、黄泥石膏翻模等操作工艺,赢得了国内文物修复界同仁的普遍赞誉。2019年末,三星堆遗址新发现6座祭祀坑,坑内的象牙提取是一个难点。为避免提取时糟朽的象牙发生断裂损坏,郭汉中自制泥土清理和贴附加固等小工具,采用给象牙打高分子“绷带”的蜡模固型加固方式,让上百根珍贵的象牙全部安全出坑。 习近平总书记在三星堆博物馆考察时的殷切嘱托,让郭汉中在备受鼓舞的同时也深感压力。随着科技飞速发展,文物修复工作也迎来了新的机遇与挑战,运用高科技数字化、科技化手段,是文物修复未来的发展方向。为了“让文物活起来”,在反复论证和实验的基础上,他尝试着将传统修复工艺与现代科技结合,创新使用新工艺避免文物二次损伤;发明3D扫描与手工雕刻结合的塑形补配技术,精准复原缺失部件;建立环境监测系统,实现文物保存环境智能化管理。 总书记对文物修复队伍培养建设情况的关心,郭汉中至今难忘;而总书记关于“文物保护是一项长期的任务,需要加强人才队伍建设,一件一件来,久久为功”的嘱托,更时刻鞭策着他。郭汉中说,总书记的关心、嘱托,激励着他更好地发挥“传、帮、带”作用,不遗余力地向年轻人悉心传授文物修复知识和实操技术,培养一支作风硬、能力强、素质高的文物修复队伍,让更多文物“活”起来。 “技术不该是个人财富,要让更多年轻人接过接力棒。”回首自己的文物修复生涯,郭汉中感慨万千。当年他拜师学艺,其间碰壁无数,可一旦有上手的机会,总能得到老师的悉心点拨。如今,他接过了传承的接力棒,深感责任重大。“我得当好这个角色,培养更多热爱文物修复的年轻人。” 作为“四川青铜文物修复带头人”,郭汉中始终坚持践行“传帮带”使命。他建立起“师徒传承制”,手把手教学,要求“零误差”;推行跨学科培养模式,让学员学习历史、雕塑、材料科学等知识;以新祭祀坑发掘为实战课堂,带领团队攻克复杂文物修复难题。他悉心传授知识和技术,培养了一支“老中青”三代结合的修复团队,提升了三星堆博物馆文物修复水平和学术地位,在国内享有较高知名度。 2022年,郭汉中带领团队成立“文物修复技能大师工作室”,开展课题研究,参与国家文物保护专项资金项目。多地文博单位派人前来学艺,在他的教导下,这些人分别成为各自单位的专业技能人才,为文物修复事业注入了新活力。 用匠心拼合历史碎片,以创新守护文化根脉,以传承延续技艺生命,郭汉中始终秉持初心,在文物修复领域里耕耘不辍。继2022年入选“大国工匠年度人物”后,2025年5月,郭汉中再获“全国道德模范”殊荣。 “未来的日子里,我们将始终铭记总书记的嘱托,将科技与传统修复技艺深度融合,让文物更加鲜活。同时把团队建设得更精干,吸引更多年轻人投身文物修复事业。久久为功,以创新守护文化根脉,以传承延续技艺,传承弘扬我们古老瑰丽的中华文明!” 来源:德阳日报

|